Enquête Santé mentale 2024

Article publié dans L’Antidote n°41 : cliquez ici pour lire la revue dans son intégralité !

Enquête Santé mentale 2024

Menée conjointement par l’ANEMF, l’ISNAR-IMG et l’ISNI

Nous sommes maintenant internes, nous avons entendu parler de ces enquêtes sur notre santé mentale menées par nos syndicats et associations… Soit nous y avons répondu, soit nous avons été choqué·es des résultats. C’est le genre de sujet qui nous prend aux tripes, c’est notre vécu. Quand on lit ces résultats, ce ne sont pas simplement des chiffres, c’est nos vies d’étudiant·es : nos soirées de révisions avec l’angoisse du concours, la culpabilité de prendre du temps pour soi et de ne pas réviser, les chef·fes maltraitant·es, les nuits passées à réviser ou en garde, l’épuisement, notre caractère irritable avec nos ami·es et notre famille, leur incompréhension…

Pour nous internes, c’est au moins la deuxième enquête avec des résultats catastrophiques que l’on lit, toujours dans l’indifférence générale. On continue de nous traiter d’ingrat·es corporatistes malgré notre implication au détriment souvent de notre santé mentale.

Les médecins traitants manquent partout sur le ter- ritoire, on nous menace d’obligation à l’installation dans des lieux où nous serons isolé·es et en difficul- té. Un collègue arrêté pour burn-out, on se doit de reprendre ces gardes quand bien même on dépasse largement notre temps de travail. Nos journées de formation passées en service parce que “tu comprends il n’y a personne d’autre pour la visite sinon” et notre travail universitaire c’est le soir, la nuit et les week- ends. Malgré tout, pour les enseignant·es nous restons simplement, invariablement en retard pour rendre nos traces écrites.

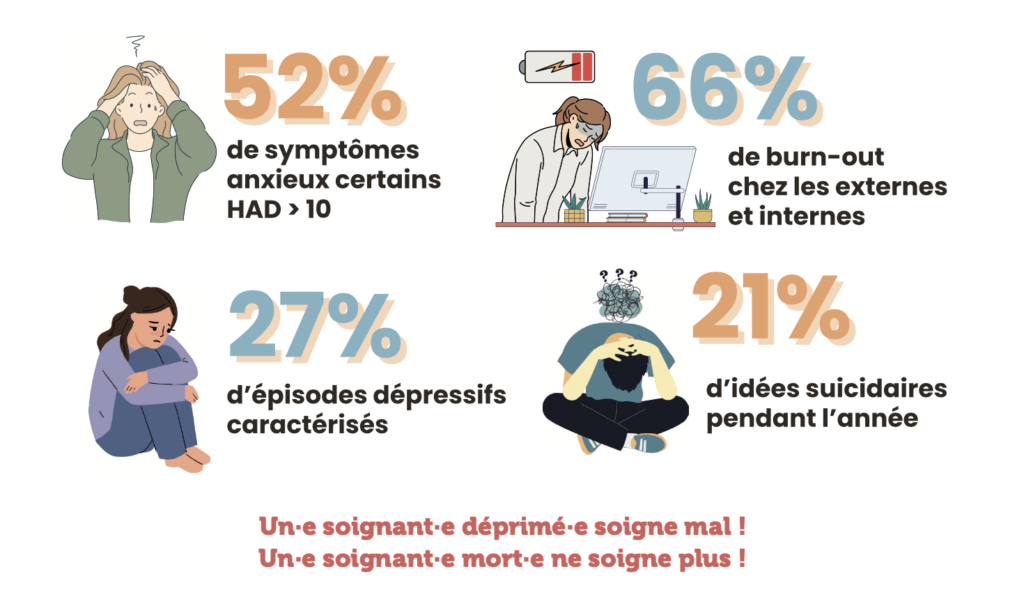

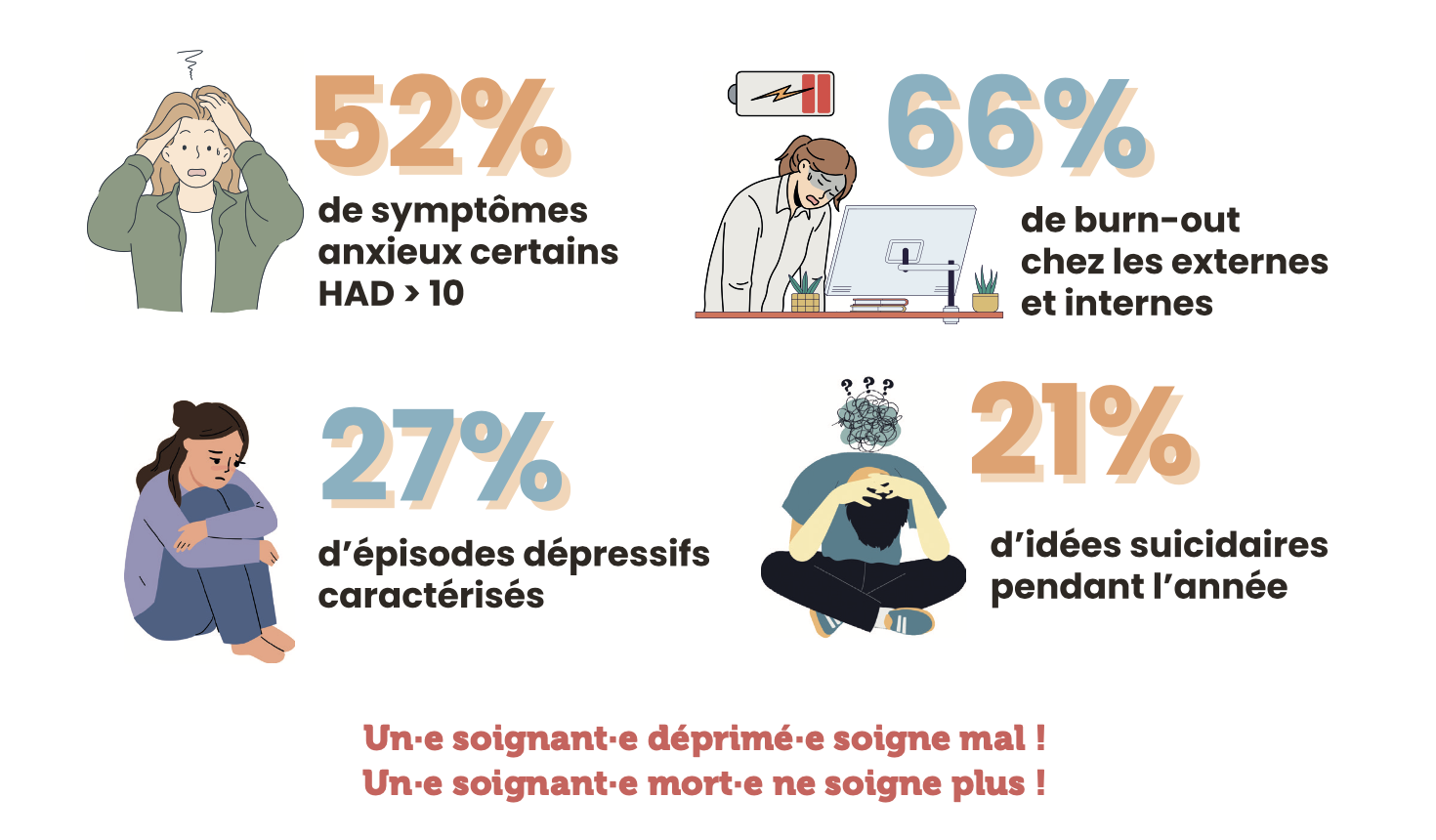

Ces chiffres sur notre santé mentale, il faut les lire, les répéter, nous ne pouvons plus invisibiliser ces maux. Car oui, en médecine générale on est parfois mieux loti·es que d’autres spécialités mais les résultats sur la santé mentale des internes de médecine générale restent les mêmes. On note seulement une différence pour les Violences Sexistes et Sexuelles où les chiffres sont plus élevés, la proportion de femmes y étant plus importante.

Briser le silence et parler est la première étape pour éduquer et améliorer nos conditions !

Comme vous allez lire plus loin dans ce magazine, la devise des médecins militaires c’est “être et durer”, comme l’a dit le Docteur Gadenne. Cela vaut aussi pour nous, il nous faut durer dans le temps pour soi- gner plus longtemps. Protégeons-nous pour nous et nos patient·es.

Comment en sommes-nous arrivé·es là ? Nous le savons, notre métier même dans les meilleures conditions du monde présente déjà des facteurs de risques psycho-sociaux. C’est-à- dire des contraintes qui peuvent affecter notre condition psychique.

Il existe 6 catégories de risques avec au moins 4 intrinsèques à la condition de médecin : l’intensité du tra- vail (avec du travail de nuit inhérent à la permanence des soins), l’exigence émotionnelle (propre à notre métier au contact de la maladie et de la mort) et les rapports sociaux au travail dégra- dés. Mais aussi en rapport avec notre statut d’interne comme l’insécurité de la situation de travail avec nos changements de stage et de lieu de vie, tous les 6 mois.

N’oublions pas les 2 autres facteurs de risques du fait de conditions de travail dégradées dans un système de soin en souffrance. À savoir le manque d’autonomie face à ce système hospitalier ainsi que le conflit de valeurs entre ce que l’on devrait faire pour soigner et le manque de moyen qui nous l’empêche.

Au-delà d’une santé mentale plus que précaire, cette enquête a permis de mettre en lumière les multiples maltraitances auxquelles nous faisons face pendant nos études : moqueries, surnoms méprisants, être rabaissé·es, humilié·es mais aussi les Violences Sexistes et Sexuelles… Notons une baisse des humiliations rapportées dans l’enquête 2024, à 14 % d’étudiant·es victimes versus 23 % dans les résultats de 2021. Briser le silence et parler est la première étape pour éduquer et améliorer nos conditions !

Notre profession se féminisant nous sommes d’autant plus exposées au VSS notamment sur nos lieux de tra- vail. En effet, deux tiers des VSS au cours de nos études ont lieu à l’hôpital et par des médecins thésés pour la moitié, ou entre étudiant·es à 30% (que ce soit interne sur étudiant·es ou entre internes ou entre étudiant·es). La hiérarchie inhérente à nos études entraîne une relation d’autorité et de pouvoir : il est de notre devoir de placer la bientraitance au centre de tout échange ! En effet, nous sommes les victimes mais aussi les potentiel·les futur·es ou actuel·les agresseur·es.